Bavards de Paris - パリ閑話

Bavards de Paris – パリ閑話は、たわいもない話のことで、ルーヴルアンティークのニュースレターでの内容をまとめたページです。

vol.67

夏のある日、高度5000mで見たのは、白と青、そして輝きでした。

今回ご紹介のアンティークピアスような青と白のコンビネーションは、どこでもいつでも美しいと思える永遠のクラシックなのですね。

自然界はSNSはしませんが、まるでインフルエンサーのように人の創造に関わっていて、このごろ大活躍のAIが無理なのは、創造や想像というのもわかる気がしますし、感動や察する、感じる、もできないそうです。

vol.66

ルーヴル美術館へ続く王の門の壁に、ふたつの広告がありました。

ひとつ目は、櫛、シルバーヘアのモデル、絵画の女性で、モティーフを調べますと、櫛は象牙で9世紀、絵は16世紀です。

もうひとつは、紀元前6世紀の古代ギリシャの「ランパンの騎士」の彫像に、化粧瓶は19世紀のクリスタルタイユです。

ルーヴル美術館の広報担当の話によると、このポスターは、館内のディスプレイのリニューアルへ、フランスの化粧品会社ロレアルが出資をした記念だそうです。

ポスターにある人や物には時間にして1000年の差がありますが、どれも調和しているのは、いにしえの名もない職人や、注文主の王侯貴族の美意識と、無くさず、破損せず、今に存在する人々の努力と、幸運のおかげと思えます。

なかなか粋な広告ですが、こんなことができるのは官民一体型のフランスだからかもしれません。

ちなみの上のポスターの絵は、ルーヴル美術館内の10大美女の一人と言われる、16世紀ヴェネツィア派の画家ティッツアーノの作品でした。

vol.65

パリの中心であり、ジュエリー界の中心でもあるヴァンドーム広場は、ショーウィンドウが煌めいています。

ここは1685年に建築がはじまり、1702年に完成したルイ14世王の広場で、今はジュエリーブティックやホテルリッツなどがある贅沢なところです。

広場と建物は、王の建築家でヴェルサイユ宮殿を手がけたマンサールの設計で、当時の貴族の館らしい、ゆったりとした雰囲気が魅力です。

当初、広場の真ん中にあったルイ14世の騎馬像が、フランス革命で破壊されたり、その後は草地となったり、ナポレオン1世皇帝が建てた柱が引き倒されたり…と時代に翻弄された広場でしたが、

19世紀半ばにナポレオン3世皇帝は、柱を立て直し、贅沢な店が集まり、宮廷貴族や富裕な人々の散歩道となりました。

それから今に至るまで、柱の上には古代ローマ装束のナポレオン1世皇帝が立っていて、パリのシンボルの一つになっています。

そういえば、フランス女優のカトリーヌ・ドヌーヴ主演でジュエリーをテーマにした「ヴァンドーム広場」という映画では、ここのジュエリーメゾンを撮影に使ったそうです。

vol.64

1500年代初めのジュエリーをつけた男性がクリュニー美術館にいました。

クリュニー美術館は、ラテン語地区を意味するカルチェ・ラタンと呼ぶパリの中心にあり、古代ローマ浴場跡に建った中世の館がミュージアムになったところで、5世紀から15世紀の美術品を公開しています。

金と真珠のネックレスは、透かしや紋様が今に通じるモダンさが目を惹いて

絵に残った16世紀フランスの宝飾師の見事な金細工は、後のフランスのアンティークジュエリーへ受け継がれているのですね。

vol.63

今回のヴァンクリフ&アーペル財団の展覧会場は、19世紀中期の建物で、内部はルネサンス様式の天井装飾があるところです。

こんなふうに今に残る建物を見ていると、これ以上も以下も無い素晴らしいデザインと技術は、フランスの長い歴史の中でつちかわれた装飾美術と、それを作り上げる職人達の鍛錬の重なりにあるのが、あらためてわかりました。

100年以上前のジュエリーは、21世紀の今、実際に使え、作りや着けた時の雰囲気も素敵です。

アンティークジュエリーは、ほんとうに時代を超えるのですね。

vol.62

年末年始にヨーロッパへ旅したら、まだイルミネーションが残っていて、もうノエル(クリスマス)は終わったのに? と思われることがあったかもしれません。

実は祝祭は、ノエルの12月25日から、キリスト誕生を祝う東方三博士の礼拝の1月6日まで続き、時代や地域によっては1月の方が大切な場合もありました。

そんなわけで、お祝いは続いているのですが、午後4時に日暮れ朝10時まで暗い北ヨーロッパでは、その明るさに救われています。

vol.60

今回ご紹介のブラッカムーアは、ほんの少し焦茶色を混ぜた、濃淡もある半透明の黒褐色が綺麗なカメオです。

ブラッカ=黒、

と言ってもブラックチェリーのような赤みから夜空のような青みまで、黒もいろいろ。

石、布、液体と素材で、光で、朝と夜といったシチュエーションにより違って見える黒は、ほんとうに深味のある「色彩」だと思えます。

ブラッカムーアを見ていて、黒の魅力再発見をいたしました。

vol.58

暑いと食事をはじめ、何もかもが簡単になりがちですが、涼しくなると器やテーブルのしつらえも楽しくなってきませんか。

クラシックなフランス式も素敵ですし、私はといえば、色や質感が豊富なオリエンタルの器も気になります。

そんな秋の初めに、パリ東洋美術館で開催された古中国の陶磁器展を訪れました。

8世紀から19世紀のもので、今はもう博物館でしか見れなくなった作品ばかりですが、こんな器があったらと、妄想の食卓を夢見たひとときでした。

皆様も、味覚の秋をお健やかにお過ごしください。

vol.57

パリオリンピックも半ばを過ぎて、どの選手も超人にしか見えないこの頃です。

さて今回の聖火台は気球というのは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

気球は市内中心部のルーヴル美術館前のチュイルリー庭園の、背景はコンコルド広場、その向こうはシャンゼリゼ大通りと凱旋門という歴史的な場所に設置してあります。

実は熱気球は、1783年にフランス人のモンゴルフィエ兄弟が発明し、ロベール夫妻によって世界で初めて、40万人が見守る中、今回のオリンピック聖火台の気球と同じ場所から浮き上がりました。

18世紀に見守った40万人の中には、フランス国王「ルイ16世」とマリーアントワネット王妃もいました。

18世紀当時は、上空には空気が無いと思われており、初の気球は危険物でしたから、ルイ16世は、そばのチュイルリー宮殿の窓から眺めたそうです。

今回の聖火台になった気球は、オリンピック期間中の日暮れから夜中の2時まで、設置台から高さ60mまで浮かび上がります。

チュイルリー宮殿は、その後の革命で破壊され今はもうありませんが、21世紀の今日、気球が浮かぶ瞬間を見ようと、毎夜1万人を超える人々がここに集まっています。

飛行機が発達しても、気球はロマン飛行。

夢ある「気球」モティーフを集めるアンティークコレクターの方もいらっしゃるのもうなづけます。

vol.56

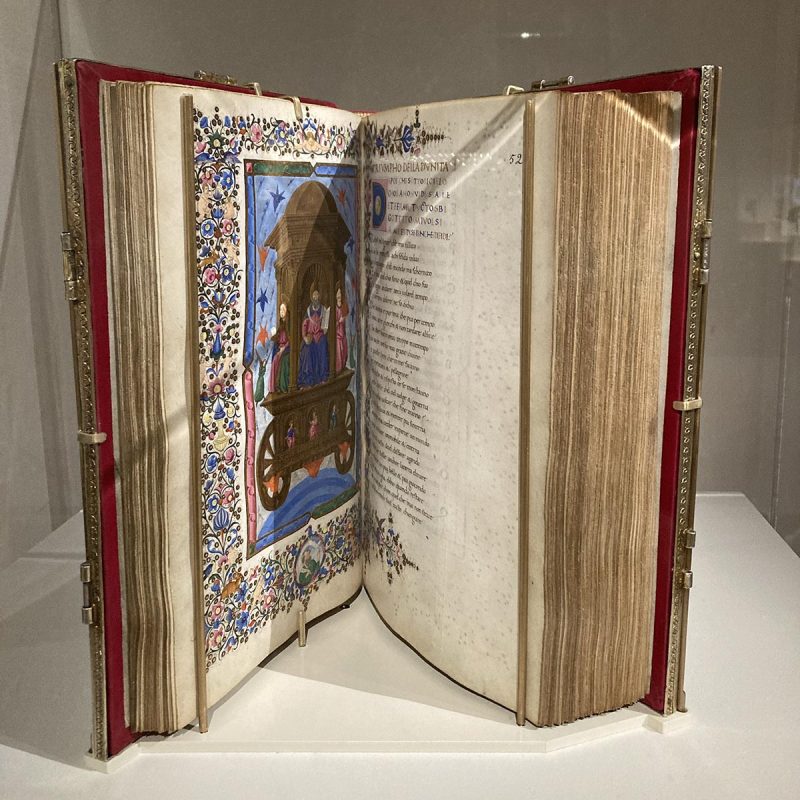

フランス国立文書館で、ルネサンス時代をテーマにした展覧会がありました。

羊皮紙に手書きの書物から、15世紀に印刷に変わり、それまでの数百倍の速さと数の書物がヨーロッパを駆け巡りました。

19世紀には機関車で、20世紀には飛行機で、文字情報が運ばれるようになりました。

今は運ばなくてもインターネットで文字は瞬時に移動します。

時代によって人の感覚や考え方が違うのは当然で、作るものにもそれが表われていて、眺めていると、いにしえにタイムトリップ。

羊皮紙の書物を見ていると、本を通して昔の人と対話しているような気もします。

またもや新たな領域に足を踏み入れてしまいそうです…

vol.54

今回ご紹介のインタリオの指輪のシャンクには、矢じりのデザインが見られます。

下の画像は古代ローマ時代の出土品で、建築の一部ですが、同じような形のフリーズ(連続模様)があります。

フランスの城や宮殿を囲む柵には、先を金色に塗った矢じり型があります。

数千年の昔からあるクラシックとして、今もヨーロッパの人々に愛される形なのですね。

vol.53

パリのシンボルのひとつ、ノートルダム大聖堂が火災にあったのは2019年4月。

世界中でニュースになってから、今年の春で5年になります。

当時、焼け崩れる様子を泣きながら見守った人々は、必ず復活すると信じてこの5年を過ごしてきました。

昨年末には新たな尖塔が設置され、屋根も着々と修理が進み、日々美しい姿に戻りつつある大聖堂は、今年末には披露されるとか。

大統領によると、ステンドグラスは正面の薔薇窓はそのままに、南側の6枚は、モダンなものに変えるとのことでしたが反対意見も多く、尖塔の時のようにオリジナルに忠実にとなり、撤回されるかも、という噂です。

ルーヴル美術館では、滅多に外に出ない大聖堂のコレクションを先月まで特別展示していました。

これはその中のひとつ、トルコ石が鮮やかな聖遺物入れです。

白いレース細工のような大聖堂。

初めてみた時は、こんな美しい建物が世の中にあるんだと驚きました。修復が終わったら訪れたいと思います。

vol.52

フランスでも元旦は祝日ですが、文化的により大切なのは1月6日のエピファニーです。

エピファニーは、日本語で公現祭と言いますが、この日はキリスト誕生を一番星で知り、遠くから贈り物をたずさえ駆けつけたガスパール、メルクール、パルタザールという3人の賢者達(または王、博士)が幼子と出会った記念日です。

エピファニーの語源エピファンは、ギリシャ語で人間の目の前に出現した神様のことでした。

さて、そんないわれは別にして、今やガレット・デ・ロワというアーモンドパイをいただく日としての方が知られているようです。

誰もが好むパイ菓子は、その素朴さが、2000年以上前に現れた救世主の魅力なのかもしれません。

vol.50

今パリで、「モディリアーニ展」を開催しています。

20世紀初めにイタリアからパリへ、独特のポートレートで有名な画家ですが、

展示のなかに「カメオを着けた婦人」という作品がありました。

絵ではどんなカメオかわかりませんが、この婦人に似合って、シックな感じが素敵ですね。

秋冬はジュエリーの季節と言われます、

皆さまも装いのあれこれを、お楽しみください。

vol.49

まだ暑い日もありますが、秋を感じるこの頃ですね。

さて今回ご紹介した新掲載のアンティークブローチ「尾長鶏」のページでは、フランスのシンボル「雄鶏」のことも書いていますが、パリの中心にある建物角にも、「金の雄鶏」がいます。

朝日を背に、翼を広げて鳴く姿は、陽が輝く朝の、明るいイメージでいっぱいです。

移動も大変だった猛暑が終わり、少し涼しくなった今、雄鶏のように活動的に、いろいろな秋を楽しんでみたいですね。

ところでフランスの雄鶏は、コックェリコッコッコー と鳴くのでした。

たしかに、そう聞こえるような…気もします。

vol.48

ヨーロッパ大陸の中心都市パリでは、重要なコレクションを保存し運営するフォンダシオンというシステムによる、私営の美術館やギャラリーがあります。

フランスだけでなく、他国の財団による運営もあり、たびたび個性的な展覧会を開いています。

そのひとつに、オランダの美術収集家フリッツのコレクションを中心にした「フォンダシオン・コストディア」があります。

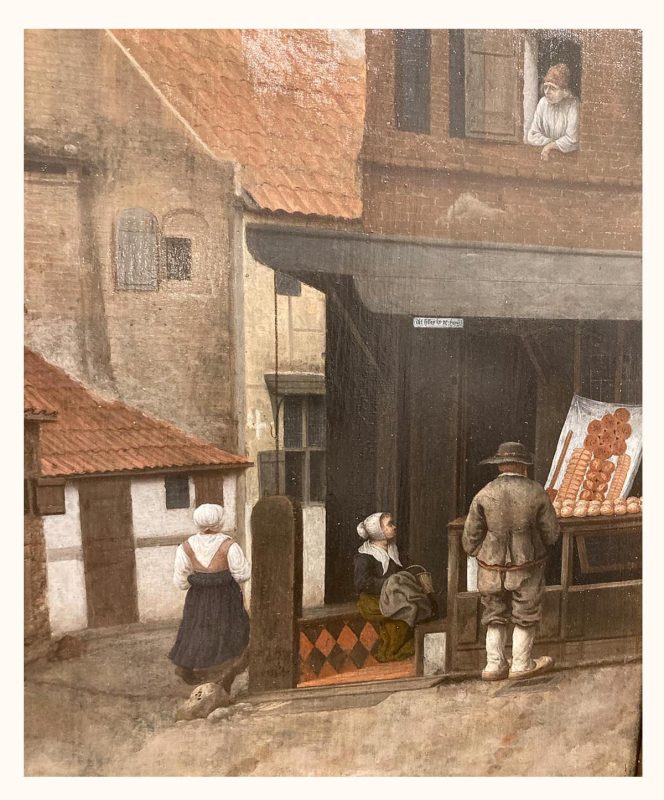

パリ7区の国会議事堂近くの小さな美術館では、今、17世紀の画家「ジャコブ・ヴレル展」を開催しています。

ジャコブ・ヴレルは19世紀末まで忘れ去られていた画家で、「J V」というサインから、長い間、真珠の耳飾りの少女などで有名なフェルメール作と考えられていた作品もあり、今も生涯や活動は謎に包まれたまま、というミステリアスな画家です。

その展示のひとつに、パン屋のある街角を描いた作品がありました。

今から400年近く前の作品ですが、日々の暮らしやおしゃべりが聞こえてくるような親密感、ナイーヴな描き方や、同系色でまとめた色合いに、デリケートな美しさを感じます。

また、メッセージ性のある公共のための作品ではなく、ジャコブ・ヴレルの内面を映した、ごく私的な絵画というのも魅力のひとつと思えます。

古い作品は、当時の社会背景や時代性にも想いが至り、それもまた楽しさのひとつなのかもしれません。

vol.47

薔薇がお好きな方なら、ご存知かもしれません。

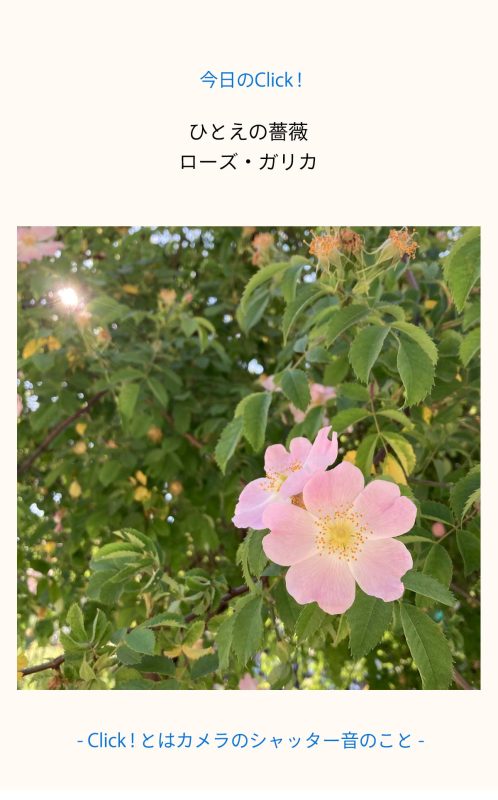

今回ご紹介のヴェルノン作マリアのペンダントの、プリカジュールエマイユのモティーフは、古代薔薇と言われる「ローズガリカ」という種類です。

ローズガリカは、ひとえの花びらが特徴で、マルメゾン宮殿の薔薇園で、今咲いています。

透き通るような花びらの感じは、アンティークペンダントの薔薇そのものですね。

vol.46

いきつけの文具店の新色はモーニングブルー、リサイクル素材のダストボックスやペン立てが飾ってありました。

ここのオーナーは、いつも凝った編み模様のニットを着ているムッシュ、この日はアイルランド製のリネンカーディガンとデニムに、ダイヤモンドのリングを合わせていて…、男性のダイヤモンド、素敵でした。

vol.45

今回ご紹介のファリーズのペンダントの時代は、ナポレオン3世皇帝と「皇妃ウージェニー」の治世でした。

ウージェニーは、19世紀のマリー・アントワネット、といわれるほどの王朝好みで、英国の「ヴィクトリア女王」の親友でした。

皇妃と女王、2人は当時のファッションリーダーで、ヨーロッパ宮廷の女性達は、こぞって二人の肖像画を求めたそうです。

お問い合わせ

お問い合わせ